古代の巨大建築と聞いて最初に思い浮かぶもの――それがピラミッド。砂漠の地平線に台形の影を落とすその姿は、数千年たった今も圧倒的な存在感で私たちを惹きつけます。この記事では、ピラミッドの基本から、授業ではあまり聞かない面白ポイントまでをまとめてご紹介。勉強のネタにも、雑談のタネにもなる“使える”一記事です。

1. ピラミッドってそもそも何?

ピラミッドは「四角い底面+四つの三角形の側面」で構成される角錐形の建築物。古代エジプトの王墓として有名ですが、実は世界各地に“ピラミッド的”構造物が存在します。形が似ていても目的や構造は地域によってけっこう違うのがポイントです。

- エジプト:王(ファラオ)を中心とする葬祭複合施設の核。石造、なめらかな斜面。

- メソアメリカ(テオティワカン、マヤ、アステカ):神殿の基壇となる段状ピラミッド。儀式・天文観測の舞台。

- ヌビア(現スーダン):細く急勾配のピラミッドが多数。エジプト文化の影響を受けつつ独自発展。

「世界にピラミッドがある=文明はつながっていた」ではなく、大きな盛り土や段状基壇は“人が高い場所を作る”という発想の普遍的帰結と考えるのが一般的です(独立発生説)。

2. エジプトのピラミッドの基本

2-1. なぜ作られた?

古代エジプトでは王が神格化され、「死後も永遠に秩序(マアト)を維持する存在」と捉えられていました。ピラミッドはその王の遺体(ミイラ)とカルトゥーシュ(名前)を守り、葬祭を継続するための巨大な装置。ピラミッドのそばには葬祭殿、参道、河港、貴族のマスタバ(長方形墳)などがセットで並びます。

2-2. 代表選手:ギーザ高原の三大ピラミッド

- クフ王の大ピラミッド:完成時高さ約146m(現在は外装が失われ約139m)。底辺は約230m。石材はしばしば約230万個とも推定されます。四方位への指向性は驚くほど精密で、真北からのずれは数分角レベルとされます。

- カフラー王のピラミッド:上部に外装の化粧石が残り、見た目の高さ感が強い。スフィンクスと関連。

- メンカウラー王のピラミッド:三者のうち最小。複数の副ピラミッド(王妃用)を伴います。

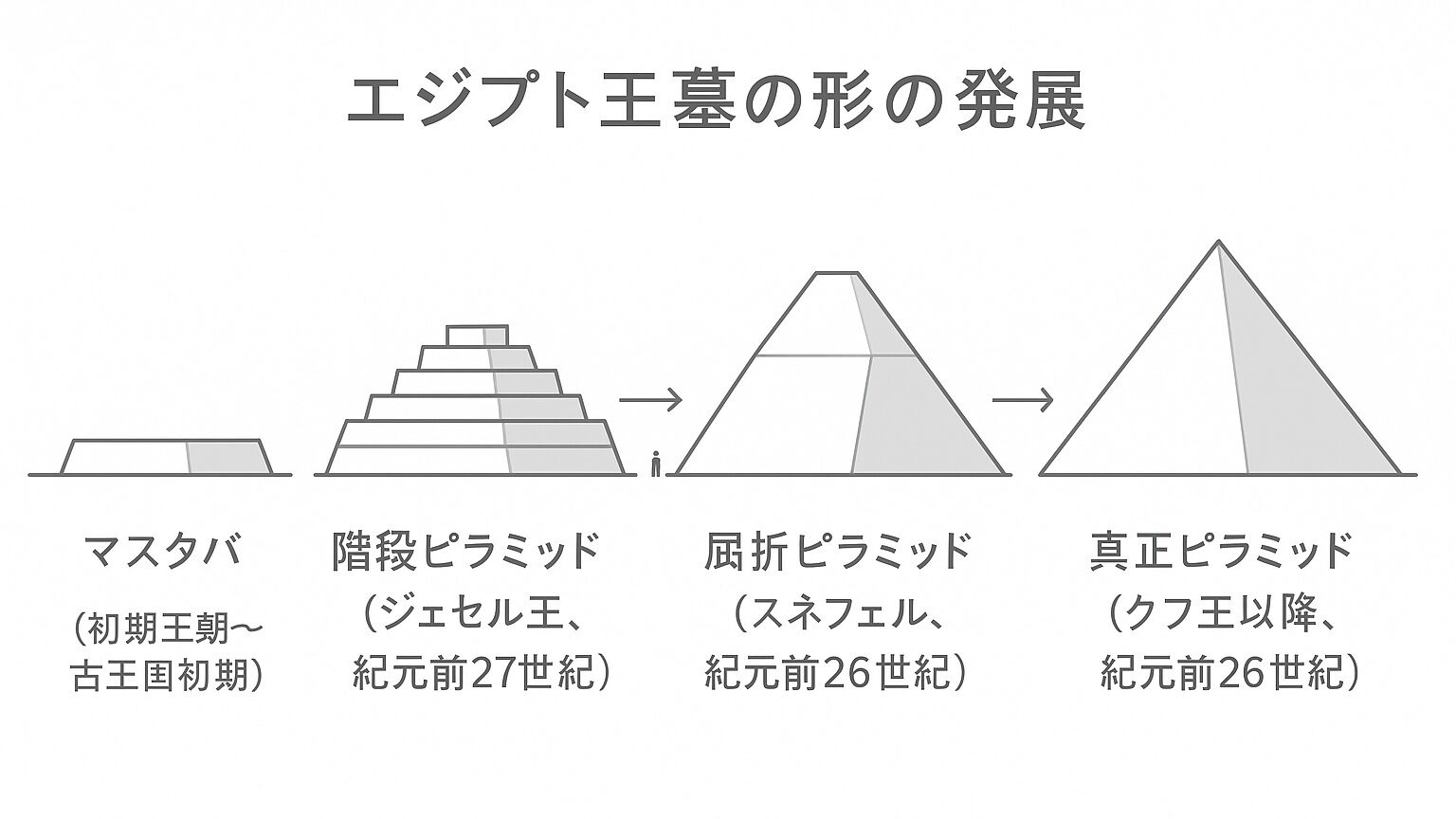

2-3. 進化の過程

王墓ははじめマスタバ(四角い平坦墳)→階段ピラミッド(ジェセル王)→屈折ピラミッド(角度変更で“折れた”外観)→真正ピラミッド(滑らかな斜面)へと発展。形状と施工技術がトライ&エラーで洗練されていったことがわかります。

3. どうやって作ったの?

3-1. 材料と道具

- 石材:本体は地元産の石灰岩、内装や荷重分散部には花崗岩など硬い石。外装の化粧石は明るく磨かれ、太陽光に反射して“白い山”のように輝いたと推測されます。

- 工具:主に銅製のノミやノコギリ、硬石(ドレライト)の叩き石、木製ソリ、てこ、縄。金属が鉄ではない点はよく驚かれます。

3-2. 運搬とリフトアップ

石は採石場からソリ(そり)で引き、潤滑用の水を砂に撒いて摩擦を軽減したと考えられています。斜面を作るランプ(仮設土盛り)については、直線・ジグザグ・内部螺旋など諸説あり、複合的に使い分けた可能性が高いというのが現在の主流の見方です。

3-3. 精密な測量

基礎の水平出しや方位決定には、水を張った溝、垂球、観測棒(メルケット)などを用いたとされます。角の合わせ目の継ぎ目は紙一枚レベルの精度と言われ、手道具+現場の職人技の凄みがここに集約。

4. 誰が働いた?「奴隷が建てた」は誤解

「鞭で打たれた奴隷が…」というイメージは映画の影響が強め。現在では、季節雇用の農民と熟練工の大規模な公的プロジェクトという理解が一般的です。遺跡からは労働者の村、パンやビールの配給記録、作業チーム名の落書きなどが見つかっており、組織的な労働管理の実態がうかがえます。彼らは病気や怪我の手当を受け、“国家事業の担い手”として誇りを持っていたことが示唆されます。

5. ピラミッドの中身:通路と部屋

大ピラミッド内部には、下降通路、上昇通路、王の間、王妃の間(と呼ばれる部屋)、大回廊などが配置され、荷重を逃がすための「負荷軽減空間」が上部に設けられています。空気孔と呼ばれる細い通路は換気だけでなく儀礼・天体象徴に関わる可能性も指摘されます(ただし解釈は慎重に)。

6. 世界のピラミッド事情、ざっくり比較

- メソアメリカ:テオティワカンの「太陽のピラミッド」、マヤのチチェン・イッツァ「エル・カスティージョ」など。段状で、頂上に神殿が置かれるのが特徴。春分・秋分に神殿の階段に“光と影のヘビ”が現れる現象(チチェン・イッツァ)は有名。

- ヌビア(メロエなど):背が高く急勾配のシルエット。エジプトよりも数が多いこともポイント。

- 中国・中央アジア:方形の陵墓(封土)があり、外見はピラミッドというより大きな墳丘に近いが、“高く、四方整った墓”という思想は共通。

7. 覚えておくと便利な数値感覚

- 石の個数:しばしば約230万個と推定(採石や内部空洞をどう数えるかで幅あり)。

- 石の重さ:平均2~3トン程度。最大級は数十トンに達する部材も。

- 工期:クフ王の大ピラミッド規模で20年前後と見積もる説が多い(季節労働と工程分業の大写像)。

数値は発掘や計測の前提でブレます。

8. ここが面白い!ピラミッド豆知識

- 方位合わせが超絶技巧

四辺はほぼ正確に東西南北を向き、真北との誤差は分単位。星の観測を使って基準線を出したと考えられます。 - 外装は“白く輝く鏡面”だった

現在見えるのは芯の石。かつては研磨された化粧石が貼られ、砂漠の太陽に眩しく反射していました。遠くからは“光る山”。 - “王妃の間”は実は王妃専用ではない?

伝統的な呼び名ですが、機能は未解明。象徴的・儀礼的意味が重視される見方が強いです。 - 労働者の“チーム名落書き”が残る

「クフ王の友の隊」など、施工チームの誇りが伝わるグラフィティが内部の目立たない場所に。国家的大工事の“サイン”ですね。 - “黄金比の設計”説は慎重に

黄金比や円周率を意図的に組み込んだとする主張もありますが、偶然や後世のこじつけとみなす研究者も多く、結論は出ていません。試験で断定は禁物。 - スフィンクスの鼻は“ナポレオンの大砲”じゃない

鼻の破損はより古い時期の人為的破壊や風化の影響とされ、ナポレオン軍の砲撃説は伝説の域。 - ビールはエネルギー源

労働者への配給にパンとビールが頻出。栄養と水分を同時にとれる“現場のガソリン”。 - 中は意外と“空っぽ”に見える

巨大建築=広大な内部空間…ではありません。中は構造のための石の塊で、空間は最小限。これは安定性を確保する合理設計です。 - 最新技術で“中身”をのぞく

近年、宇宙線ミュオンを利用した透視で、未知の空間が示唆される事例が報告されています。科学の進歩が古代建築の理解をアップデート中。 - “呪い”はホラー演出

ツタンカーメン王墓(ピラミッドではない)ゆかりのエピソードが有名ですが、科学的根拠のある“呪い”は確認されていません。カビや病気、偶然の重なりが物語を生んだ可能性大。

9. よくある誤解をサクッと整理

- Q. ピラミッド=奴隷が建てた?

A. いいえ。国家事業として組織化された労働の成果とみるのが現在の主流。 - Q. 目的は“謎の装置”?

A. 王墓・葬祭複合体が中心。天体象徴は考慮された可能性があるが、オカルト的“エネルギー装置”の証拠はありません。 - Q. すべてエジプト式?

A. いいえ。メソアメリカの段ピラミッドは宗教儀礼の舞台で性格が異なる。形が似ていても中身は違う。

10. ピラミッドを“学びの装置”として見る

ピラミッドの面白さは、「巨大な象徴建築」×「実務の極致」という二面性にあります。政治・宗教・天文・地理・材料・組織管理・物流・測量・労働衛生…と、あらゆる学問分野が交差する総合プロジェクトだったからです。

たとえば、

- 数学:傾斜角(コル・アンフ)や比率、体積の見積もり

- 物理:摩擦係数を下げる工夫、てこの原理

- 化学・材料:石灰岩・花崗岩の性質、風化

- 社会:労働組織、配給、医療

- 情報:設計の伝達、品質管理、刻文

一つの視点に絞って深掘りしてみると学びが深まります。(例:「ランプ工法の比較」「外装化粧石の調達網」「測量と天体観測の関係」など)。

11. 見学のツボ(行けるなら)

現地に行ける機会があれば、

- 基礎の水平:基壇の直線性や隅の“切れ味”に注目。

- 石の継ぎ目:ナイフの刃も通さないと形容される精度。

- 周辺施設:“ピラミッド単体”ではなく、葬祭殿・参道・河港までをセットでイメージする。

写真より現地の“空気”が理解を加速させます。

12. まとめ:ピラミッドは“時間に耐えた合理性”

ピラミッドは神秘の象徴であると同時に、人間の計画・測量・物流・労務管理が結晶した工学の到達点でもあります。だからこそ数千年を経ても風化しきれず、いまだに私たちを惹きつける。

「どうやって計画し、どうやって実行したのか?」――この問いを軸に眺めると、ピラミッドは単なる古代の遺物ではなく、現代プロジェクトマネジメントにも通じる教科書として立ち上がってきます。

最後に一言。ピラミッド研究は今も更新中です。細部の数値や解釈には幅があり、「約」「推定」を忘れずに。ロマンと実証のバランスを楽しみながら、あなた自身の“ピラミッド像”を作っていきましょう。

コメント